Le sultan écouta en silence les rapports de ses vizirs, n’interrompant que par de brèves questions où l’on voyait qu’il ne perdait pas un détail. De temps à autre, il taillait distraitement un crayon avec son sabre, ou bien faisait un clin d’œil à Zadig1, son neveu, l’air de dire : « Sont-ils raseurs, ces ministres ! ».

Ce fut le vizir de l’Extérieur qui conclut. Il parla Chine, Russie, Amérique, Vietnam. tiers-monde. Puis il se tut et l’on attendit le bon plaisir de Sa Majesté.

Sa Majesté bâilla, se cura un ongle avec le bout de son sabre, déclara : « Je suis jaloux », médita et reprit :

J’aime bien Babylone

— Oui, je suis jaloux de mon cousin Richard2. Jamais dans l’histoire, écoutez-moi bien, jamais souverain n’eut plus de chance que mon cousin Richard, sultan d’Amérique. Un pays riche et puissant se suffisant à lui-même, des sujets nombreux, laborieux, jamais à court de trouvailles, payant leurs impôts rubis sur l’ongle, amusés d’assez de querelles intestines pour leur faire oublier de se mêler de ce qui les regarde, et donc incapables d’empêcher le gouvernement de gouverner ; ah ! oui, je suis jaloux. J’aime bien Babylone, mais si j’étais à la place de mon cousin…

L’assemblée laissa le sultan rêver à ce qu’il ferait s’il était à la place de son cousin Richard, puis le subtil M. Disymède demanda à Sa Majesté comment elle voyait la conjoncture.

— Le plus beau cadeau de la Providence à mon cousin Richard, dit le sultan, ce sont ses ennemis. Des ennemis en or, comme j’en voudrais avoir. Hélas ! personne ne se soucie plus de nous vouloir du mal. Nous sommes trop petits. Voyez par exemple les communistes. Partout où ils prennent le pouvoir, un infaillible génie leur inspire de faire exactement ce qu’il faut pour installer la pénurie, la pagaille, l’immobilisme et le mécontentement populaire. N’est-il pas vrai, monsieur Disymède, que l’Union soviétique a plus de richesses naturelles et de citoyens que les Etats-Unis ?

— C’est vrai, dit le subtil grec. Voici quelques chiffres.

— Une autre fois, dit le sultan. Et n’est-il pas vrai que l’expansion capitaliste de la Russie, à la veille de la Première Guerre mondiale, tendait à se modeler sur l’expansion des pays occidentaux ?

— C’est vrai également. C’est ainsi que…

— Une autre fois. Qu’est-ce donc, je vous le demande, qui a sauvé l’Amérique de son unique rival possible ? La Révolution d’octobre. Essayez d’imaginer ce que serait maintenant l’immense Russie mise depuis un demi-siècle en valeur (ou exploitée, comme vous voudrez) par les méthodes capitalistes ! Et c’est très facile à imaginer : vous n’avez qu’à considérer le Japon. Le Japon était encore bien plus arriéré que la Russie au début du siècle, malgré son impressionnant appareil militaire. Son peuple était valeureux, mais les Russes ne le sont pas moins. Les Russes, de plus, n’avaient pas, pour se mettre au diapason de l’Occident, à franchir l’abîme culturel d’une psychologie complètement différente de la sienne. Ils avaient déjà une tradition scientifique, ils adoraient le même Dieu, ils étaient, même les plus illettrés d’entre eux, nourris des mêmes idées, des mêmes rêves de connaissance et de liberté, et leur esprit, ce qui est capital, fonctionnait selon les mécanismes communs à toutes les langues indo-européennes et qui sont ceux-là même de la science3. Ils avaient fait abondamment déjà la preuve de leur génie dans tous les domaines de l’intelligence et du cœur.

« Le seul obstacle à leur essor, c’était le système de mon cousin Nicolas, un saint homme certes, mais un crétin, qui justement s’effondra avec beaucoup d’à-propos, ainsi que vous savez, devant l’épreuve de la guerre.

« Moi, si j’avais été les Américains, j’aurais eu très peur lors de la révolution bourgeoise de Russie, celle de mars et juillet 1917. J’aurais compris sur-le-champ que le seul obstacle empêchant la Russie de me disputer l’empire du monde venait de disparaître. Et savez-vous ce que j’aurais fait ? Parmi les innombrables utopistes et constructeurs de mondes en chambre éternellement enfantés par la sainte Russie, j’aurais fébrilement cherché celui — il existait forcément quelque part — qui promettait au peuple la fonctionnarisation universelle, et je me serais hâté de le dépêcher vers la Révolution russe pour qu’il la neutralise en la récupérant à son compte. La Révolution ainsi fonctionnarisée, j’aurais, pour la consolider, feint de lutter contre elle avec horreur. Ainsi tous mes ennemis, pour se protéger de moi, l’auraient embrassée avec enthousiasme et seraient à leur tour devenus fonctionnaires. Voilà en effet, messieurs, ce dont je rêve secrètement : fonctionnariser tous mes ennemis, dussé-je cotiser pour eux à la retraite. Car que fait la Révolution fonctionnarisée ? Rien. Elle sèche sur pied, non sans répandre tout ce qu’il faut de discours pour attirer à elle les apprentis révolutionnaires, les absorber et les transformer à leur tour en fonctionnaires. »4

Sa Majesté rêva un instant.

— Il est triste, poursuivit-elle, de voir qu’une chance inouïe épargna aux Américains jusqu’au mal d’imaginer et de mener à bien cette sublime manœuvre : cela se fit tout seul. Ils n’eurent qu’à regarder, encore que, à la vérité, je me demande parfois si la Révolution d’octobre n’est pas la plus machiavélique de toutes les machinations ourdies par le capitalisme impérialiste monopoliste. Ne souriez pas, monsieur Disymède : s’il est vrai que hic fecit qui prodest5, mon hypothèse est irréfutable.

Les deux promises sont trop belles

« Mais ne ressassons pas le passé. C’est au présent que je pense en vous brossant ces fresques d’histoire. Voyez quels sont les embêtements actuels de mon cousin Richard. Qu’a-t-il en face de lui ? D’un côté une nuée de petites révolutions prodigieusement opiniâtres et irréductibles qu’il se ruine à vouloir décourager lui-même, sur place, avec ses dollars, ses armes et sa CIA, le tout en vain, bien entendu, puisqu’une révolution obligée à combattre est empêchée de se fonctionnariser. Sans parler du Vietnam qui le ronge comme un chancre, à peine a-t-il maîtrisé un feu ici qu’un autre éclate là, attisé d’ailleurs par les parlottes de la Révolution fonctionnarisée, laquelle, ayant des loisirs, sait merveilleusement causer pour encourager les autres au combat.

« Et d’un autre côté, il y a les pays où la Révolution a triomphé. Et ceux-là, parfaitement conscients depuis des lustres que seul le capitalisme impérialiste monopoliste sait mettre un pays en valeur, n’ont d’autre ambition que d’offrir à ce dernier, sur un plateau d’argent, toutes les bonnes affaires désirables. Savez-vous ce qui angoisse présentement le Japon ? C’est de ne savoir lesquelles sont les plus avantageuses des offres russes en Sibérie ou de celle que la Chine s’apprête à lui faire. Cruelle incertitude ! non seulement la mariée est trop belle, mais il y en a deux. Et de plus, prêtes à se battre sous les regards de l’impérialisme.

« Ah ! messieurs, j’enrage de voir que mon cousin Richard soit si long à comprendre que les problèmes où il se trouve portent en eux-mêmes leur solution, ce qui fait perdre le temps de tout le monde, sans parler du sang répandu. Et qu’il lui suffirait, au lieu de s’obstiner à combattre cent petites révolutions aspirant à se fonctionnariser, de les aider tout simplement à vaincre. Cela lui donnerait du lustre et il n’aurait plus qu’à attendre patiemment les effets habituels de la fonctionnarisation en avisant ses banquiers et ses hommes d’affaires de se tenir prêts à gagner beaucoup d’argent.

Le rire du sultan

« Prenez le cas du Chili par exemple, qui fait présentement tant de misères aux pauvres capitalistes de Wall Street et où règne encore le désordre démocratique. Se peut-il qu’il n’existe aucun parti communiste dur et pur au Chili ? Qu’attend donc la CIA de mon aveugle cousin pour bricoler à ce providentiel Parti les conditions d’une prise de pouvoir ? Le Parti au pouvoir, faites-lui confiance : la pagaille cesserait sur-le-champ, remplacée par la désorganisation planifiée, comme cela se voit partout. Et deux ans plus tard, au plus, Wall Street pourrait se remettre aux choses sérieuses6.

« Monsieur Disymède, que murmurez-vous ? »

— Je dis que les Américains sont trop attachés à la liberté pour se conduire aussi cyniquement.

Le sultan, à ces mots, fut pris de ce bruyant hoquet auquel on reconnaissait qu’il déployait sa gorge royale. Il riait tant que l’on voyait ses augustes amygdales.

— Vous avez raison, mon bon ami, dit-il, redevenu sérieux. Ils aiment la liberté au point de ne jamais hésiter, pour la défendre, à s’allier avec ses ennemis. C’est fort bien à eux, et je tiens à leur rendre cet hommage, moi qui, paternellement mais fermement, coupe toujours la tête à ceux qui osent douter de mes sentiments démocratiques.

— Votre Majesté se plaît à badiner, dit Zadig.

— Oui, mon neveu, dit le sultan. Le paradoxe est la fine pointe de la vérité. Les capitalistes n’ont pas suscité la Révolution d’octobre. Les Américains ne donneront jamais la main aux communistes pour, de révolutionnaires, en faire des clients. Simplement, les choses se passeront comme s’ils l’avaient fait, mais beaucoup plus lentement, avec du sang et des larmes. »7

Aimé MICHEL

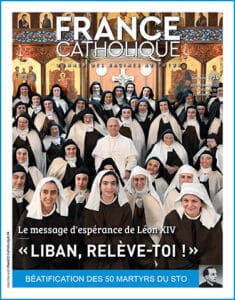

Chronique n° 95 parue dans France Catholique − N° 1330 − 9 juin 1972

Notes de Jean-Pierre ROSPARS du 7 janvier 2013

Pour aller plus loin :

- Aimé Michel emprunte le jeune Zadig à Voltaire, Iznogoud, le Grand Vizir du sultan à René Goscinny et le Grec Disymède aux innombrables conseillers qui hantent les allées du pouvoir en tout temps et en tous lieux. Cette fable est le quatrième d’une série. La première, parue en novembre 1970, Zadig, La rose et les imans de Babylone (chronique n° 6, mise en ligne le 20.07.2009) est une charge contre les clercs de l’époque plus préoccupés de politique que de vie intérieure. La seconde, d’août 1971, Les casseurs de Babylone (chronique n° 48, 05.07.2010), évoque le malaise de la jeunesse et une violence collective qui n’a rien à voir avec la délinquance. La troisième, parue deux mois plus tard, Les vociférants (chronique n° 59, 24.10.2011), prolonge la première et se moque du « vociférant » souvent « lévogyre » qui est « un saint homme dont la piété se fait à scruter celle d’autrui, à la trouver mauvaise et déplorable et à distribuer charitablement et à très haute voix la menace, le chantage et la dénonciation. »

- Richard Nixon, président depuis plus de trois ans, sera réélu six mois plus tard, avant de sombrer dans l’affaire du Watergate en 1974. En 1972, la guerre fait encore rage au Vietnam. Malgré tout, la guerre froide connaît une période de relative accalmie avec le premier traité sur la limitation des armements stratégiques (SALT I, 1972), l’amélioration des relations entre les Etats-Unis et l’URSS avec échange de visites entre Richard Nixon et Léonid Brejnev, normalisation des relations sino-américaines et entre les deux Allemagnes… Mais la trève sera de courte durée. Après la chute de Nixon, ses successeurs, Gerald Ford et Jimmy Carter, allaient devoir assister au passage de l’ensemble de l’Indochine dans la zone d’influence soviétique, à la mise en place de régimes communistes dans les anciennes colonies portugaises d’Afrique, au Yémen et en Afghanistan, à la révolution iranienne, la guerre du Kippour…

- Aimé Michel a signalé à plusieurs reprises combien la naissance des langues indo-européennes a été un évènement important dans l’histoire des hommes. Il en donne ici la raison : c’est que « les mécanismes communs » à toutes ces langues sont « ceux-là même de la science » ; autrement dits sont pré-adaptés à l’étude du réel, car « La langue est l’expression la plus subtile des mécanismes mentaux » (chronique n° 483, Quand les frères s’ignorent, avril 1991, in La clarté au cœur du labyrinthe, Aldane, Cointrin, p. 356). « Un jour, écrit-il en 1978, les peuples qui parlaient la langue nouvelle se trouvèrent porteurs d’un instrument intellectuel d’une puissance sans rivale, qui se traduisit par mille conquêtes, mille bataille et la naissance de cent peuples nouveaux. » (Chronique n° 315, L’homme dans les étoiles, op. cit., p. 462). A la fin de sa vie il m’avait dit que, si c’était à refaire, il l’aurait consacré à l’étude de ce « miracle », si perdu dans la préhistoire que les spécialistes ont le plus grand mal à en établir le berceau, et à ses conséquences.

- La fonctionnarisation générale est la cause première de l’échec du communisme. Pour une illustration concrète de ses conséquences, voir par exemple la chronique n° 220, La crise dans les pays de l’Est – Avantages et inconvénients de la vie dans les pays de l’Est, mise en ligne le 13.08.2012.

- Littéralement : Celui qui l’a fait, c’est celui qui en profite.

- Le 4 septembre 1970, Salvador Allende, le candidat de l’Unité populaire regroupant notamment socialistes, communistes et aile gauche de la démocratie chrétienne, arrive en tête à l’élection présidentielle avec 36,3% voix. Médecin de formation, franc-maçon, fondateur du Parti socialiste chilien en 1933, il accède à la présidence du Chili le 4 novembre. Dès le lendemain, son discours inaugural ne laisse aucun doute sur sa détermination : « Sans précédent dans le monde, le Chili vient de donner une preuve extraordinaire de son haut niveau de conscience et de développement politique, permettant à un mouvement anticapitaliste d’assumer le pouvoir par le libre exercice des droits civiques. Il les assume pour orienter le pays vers une nouvelle société, plus humaine, dans laquelle les buts ultimes sont la rationalisation de l’activité économique, la socialisation progressive des moyens de production et le dépassement de la division des classes […]. Nous en finirons avec les monopoles qui livrent à quelques douzaines de familles le contrôle de l’économie. Nous en finirons avec les latifundia qui condamnent encore des milliers de paysans à la soumission, empêchant ainsi le pays de tirer de ses terres les aliments dont nous avons tant besoin. Une authentique réforme agraire rendra cela possible. Nous en terminerons avec le processus de dénationalisation, de plus en plus important, de nos industries et de nos sources de travail, qui nous soumet à l’exploitation étrangère. Nous allons restituer à notre peuple les grandes mines de cuivre, de charbon et de salpêtre. » (cité par Sergio Spoerer, article Chili de l’Encyclopedia Universalis).

Le programme est immédiatement mis en œuvre : les grands propriétaires sont expropriés, l’industrie du cuivre est nationalisée sans indemnisation des compagnies américaines, le système de santé est réformé, les prix sont bloqués, les salaires augmentés, les bénéfices taxés. Les difficultés économiques commencent dès 1972 et s’aggravent en 1973 : la production diminue de 10% par an, l’inflation galope (500% en 1973), la pénurie apparaît et avec elle le rationnement et le marché noir. Au désordre économique s’ajoute la radicalisation du débat politique : les grèves se succèdent, des émeutes éclatent et les extrémistes (gauche révolutionnaire et fascistes) jettent de l’huile sur le feu. En mars 1973, l’opposition l’emporte avec 55% des voix mais n’accède pas au pouvoir. En août 1973, le général Pratts, commandant en chef de l’armée et soutien majeur d’Allende, démissionne. Ce dernier le remplace par le général Augusto Pinochet Ugarte, issu d’une famille française de Saint-Malo établie au Chili au XVIIIe siècle. Le 11 septembre le putsch militaire éclate : c’est une surprise car l’armée chilienne était considérée comme professionnelle, apolitique et respectueuse de la constitution. Allende s’enferme dans le palais présidentiel. Il y meurt, probablement les armes à la main, et non par suicide comme l’annonce le lendemain le gouvernement militaire. On connaît la suite : les stades sont transformés en camps de détention, des milliers de syndicalistes et militants politiques sont arrêtés, torturés et exécutés…

Que s’est-il passé ? Les tentatives des Etats-Unis de déstabiliser le gouvernement Allende, évoquées par Aimé Michel, ne sont qu’une explication très partielle (les pressions américaines sont certaines mais la participation de la CIA au coup d’état n’est pas avérée). Les causes de l’échec de ce gouvernement sont d’abord internes. Elles tiennent aux dissensions politiques – les partis regroupés au sein de l’Unité populaire ne parvenant pas à s’entendre sur la politique à suivre – et surtout aux graves erreurs économiques.

- L’analyse du sultan est peut-être moins loin de la réalité qu’on pourrait le croire à première vue. Le communisme en U.R.S.S. a peut-être été sauvé plusieurs fois par l’aide occidentale, notamment en 1921 (mission Hoover), en 1941 (prêt-bail anglo-américain) et dans les années 1970 (importations massives de céréales). Voir la note (3) en marge de la chronique n° 232, Un printemps explosif à Moscou – Les problèmes de l’agriculture soviétique, mise en ligne le 17.09.2012. Aimé Michel avait bien vu dès août 1972 que les « pays planificateurs » allaient devoir se libéraliser ou bien « se résigner à ne jamais sortir de l’état de client » (chronique n° 104, Software et politique, mise en ligne le 01.06.2010).