Les grands bouleversements de la connaissance religieuse et théologique des deux derniers siècles ont commencé avec la question : comment faut-il lire les Ecritures ? La science géologique nouvelle semblait remettre en question la lecture littérale de la Genèse, qui apparemment datait la terre d’environ 6.000 ans. Puis, on a vu arriver les tentatives de critique historique de la haute critique germanique, et les livres de la Bible sont tombés en morceaux – des milliers de morceaux, des fragments qui avaient été rassemblés par de nombreuses mains pendant des siècles, si bien que la Sainte Ecriture est apparemment devenue un travail de rapiéçage qui valait moins que la somme de ses morceaux.

Comment pouvait-on en déterminer le sens alors que chacun de ses livres était un entrelacs d’intentions anciennes et peut-être conflictuelles ?

Comment pouvait-on faire confiance à ce qui était donné, si le livre ne semblait pas fournir de faits historiques fiables par lesquels on aurait pu repérer des lieux et des dates ?

Aux lecteurs des dix-huitième et dix-neuvième siècles, cette dernière question était loin de paraître idiote. Les examens de théologie de cette époque – je les ai vus – comportaient des questions telles que : « Quelle est la date du déluge ? »

Mais pour ceux d’entre nous qui ont lu le poème de T.S. Eliot Le désert , cela parait vraiment bizarre. Le poème consiste en 432 vers, dont au moins 100 sont pleins de citations partielles de sources diverses. Cela ne nous empêche pas de découvrir un sens cohérent dans le poème ; au contraire, le poème gagne en profondeur et en signification par l’inclusion délibérée par Eliot d’autres voix. Si Eliot a pu le faire, Dieu le peut aussi.

Les interprétations juives, puis ensuite chrétiennes des Ecritures ont traditionnellement, et constamment été « figuratives » ou spirituelles. Ce qui voulait dire que oui, toute œuvre a son sens littéral, ce qui implique, dans certains cas l’existence d’un évènement historique, et dans tous les cas le sens voulu par l’auteur qui écrit. Mais toute œuvre a également un sens spirituel, une signification figurée qui n’est probablement pas voulue par l’auteur, mais qui peut être discernée au sein des paroles de l’auteur et a généralement un sens beaucoup plus profond.

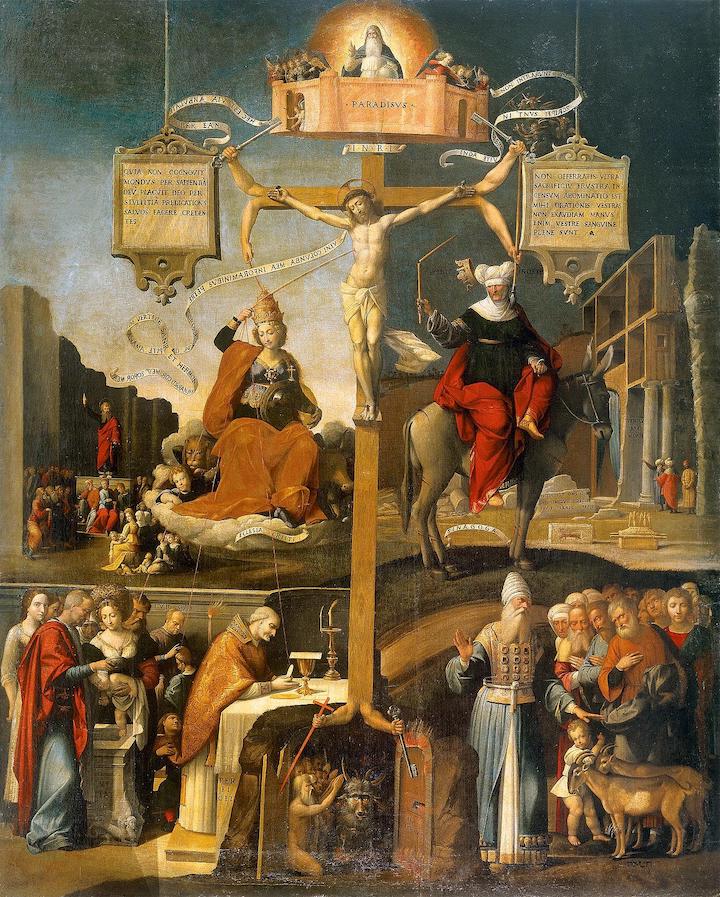

C’est seulement ainsi que les Ecritures deviennent prophétiques et révélatrices, nous enseignent quelque chose que nous n’aurions pas pu apprendre tout seul, et nous appellent à une conversion soudaine. C’est seulement ainsi que nous pouvons lire que l’Ancien Testament désigne le Christ comme son accomplissement. Et à l’inverse, c’est seulement ainsi que nous pouvons lire que le Christ Lui-même est la lentille à travers laquelle on peut interpréter les paroles de l’Ancien Testament et le livre de la nature.

Nous pouvons difficilement comprendre aucun des deux Testaments sans prendre en compte leur sens spirituel, car la lecture la plus sommaire de n’importe quel passage révèle un économie de langage rendue possible seulement par une densité de sens : si on n’est pas prêt à déballer chaque phrase comme on le ferait des affaires d’une malle de voyage, alors on n’est pas prêt à lire.

Deux des plus grands théologiens du vingtième siècle ont consacré leur carrière à aider l’Eglise à retrouver cette manière de lire l’Ecriture sainte – et même, de lire le monde. L’ouvrage en quatre volumes d’Henri de Lubac, Exégèse médiévale, décrit la pratique d’interprétation figurative comme on l’avait pratiquée au cours de l’histoire. Cela pourrait paraître un peu bizarre de faire ce qu’on pourrait appeler une défense historico-critique de l’interprétation figurative ; ce que de Lubac a surtout fait, c’est de mettre en relief une théorie brève mais élégante, puis de multiplier les citations des pères de l’Eglise jusqu’à ce qu’il devienne clair que sa théorie était la leur.

Hans Urs von Balthasar était un peu plus optimiste et ambitieux que de Lubac. Lui aussi pouvait multiplier les citations, mais il est aussi allé de l’avant et a interprété l’Ecriture sainte – et le reste de l’Histoire – en termes spirituels. De Lubac voulait restaurer l’autorité d’interprétation des pères de l’Eglise ; Von Balthasar écrivait comme l’un d’entre eux.

Cela n’a pas empêché l’Eglise de demeurer soucieuse du fait que beaucoup de gens croient que la critique historique est le seul moyen « scientifique » de lire l’Ecriture sainte et que, pour l’homme moderne, l’interprétation figurative semble tout simplement arbitraire ou sotte.

Pendant vingt ans, j’ai passé la plus grande partie de mon temps à lire et à écrire des textes à propos d’exégèse figurative, et en fait, à la pratiquer. Mais toute pensée théorique s’envole quand je considère seulement deux moments de ces nombreuses dernières années.

Un été, j’ai décidé de lire La Cité de Dieu de Saint Augustin, souvent appelée le chef d’œuvre de ce grand saint, et ce doit bien l’être si on le juge purement et simplement par sa longueur. Pour la plupart des lecteurs, ce livre sera d’un intérêt inégal en comparaison de ses Confessions, qui – à mon sens – est le livre le plus parfait de notre tradition en dehors des Ecritures.

Je trouve beaucoup de choses à admirer dans la Cité, et beaucoup qui m’ont fait évoluer, surtout dans mon érudition. Je suis impressionné par la façon dont Augustin développait ou réfutait certains aspects de la pensée classique quand il voulait nous montrer la vérité des choses.

Mais à la fin du livre, en fait, pendant un long passage qui pourrait inciter la plupart des lecteurs à abandonner le bateau, Augustin décrit l’arche de Noé. Il en décrit patiemment les dimensions, la position de la porte sur le côté.

Ensuite il nous montre que ce bâtiment est proportionné, à grande échelle, au corps même du Christ, dont le côté même déverserait de l’eau et du sang de son portail transpercé.

Le Christ est notre Arche, et nous transporte à travers les mers houleuses d’un monde inondé de péché. Lire ceci ne fut pas une occasion d’approbation mûrement réfléchie, mais de joie ; non de réflexion, mais de conversion. « Oui », ai-je pensé, « C’est mon Seigneur et mon Christ ».

Il y a quelques années, je lisais à mes enfants la nouvelle Bible catholique en images, une adaptation merveilleuse. Nous sommes arrivés à l’histoire d’Abraham et Isaac. Abraham reçoit de Dieu l’ordre de sacrifier son fils. C’est Isaac lui-même qui porte le bois vers le sommet de la colline qui, à son insu, est destinée à devenir le bûcher de sa propre immolation. Un ange intervient et épargne à Abraham cette grande épreuve de sa fidélité, et le texte explique :

Isaac portant le bois sur la montagne est une représentation de Jésus qui a porté sa croix sur la colline du Calvaire, pour s’offrir lui-même pour les péchés du monde. Bien que Dieu ait sauvé le fils d’Abraham, par amour pour nous il n’a pas sauvé son propre fils de la mort.

Oui, oui, oui, Isaac est une anticipation du Christ ; le fils qui porte le bois est une prophétie, une esquisse du Christ portant sa croix. Je me suis senti me rapprocher de Dieu, et entrer dans son mystère, alors que les gamins étaient assis là, sur mes genoux.

Deux mois plus tard, je recommandais cette Bible à un autre père de jeunes enfants, et j’ai mentionné cette interprétation figurée. Aussitôt, il a répondu, « Comment est-il possible que quelqu’un puisse douter que Jésus est Seigneur ? »

C’est comme cela que fonctionne l’exégèse figurative ; elle ne nous ramène pas à un moment historique particulier. Elle permet à Dieu de nous rejoindre et de nous saisir par le revers de la veste – et de nous secouer jusque dans la foi.

6 avril 2019

source : https://www.thecatholicthing.org/2019/04/06/go-figure/

Tableau : Allégorie de l’Ancien et du Nouveau Testaments, par Benvenuto Tisi, c. 1530 [Musée de l’Hermitage, Saint-Pétersbourg, Russie]