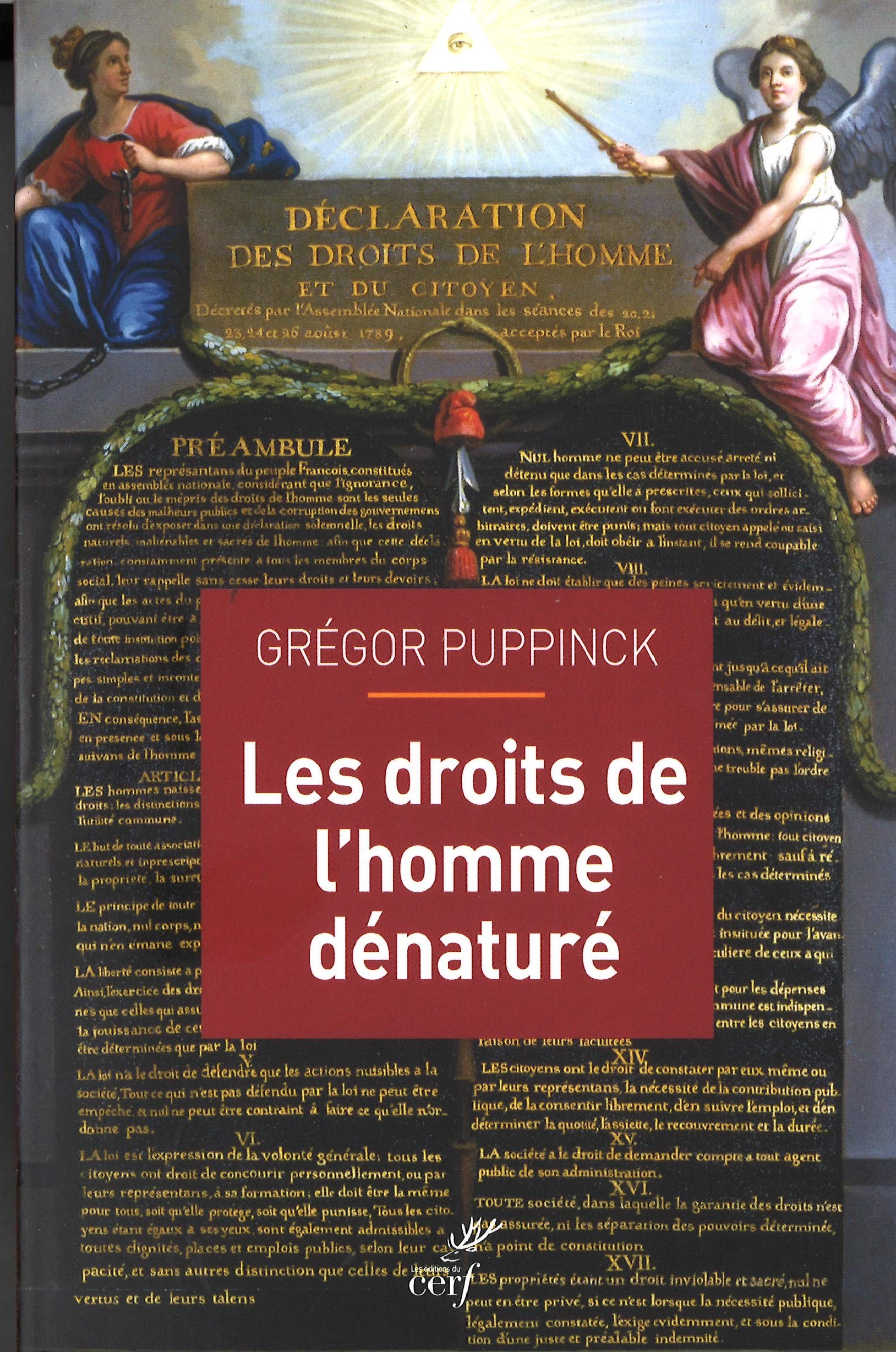

Pourquoi les droits de l’homme se sont-ils « dénaturés » selon vous ?

Grégor Puppinck : C’est l’homme lui-même qui est dénaturé. Parce qu’il perd le sens de la nature humaine, dont le respect est pourtant la cause première et finale des droits de l’homme. Les droits de l’homme, tels que redéfinis après-guerre, visent à protéger ce qui fait que l’homme est homme. C’est-à-dire l’exercice des facultés par lesquelles chacun peut réaliser en lui-même notre commune humanité : penser, s’exprimer, s’associer, fonder une famille, etc.

Or j’observe que depuis 1948, les droits de l’homme expriment une nouvelle anthropologie. Celle-ci est fondée sur la négation de la nature humaine comme union harmonieuse de l’esprit et du corps, à rebours de la tradition judéo-chrétienne. L’homme postmoderne refuse sa condition d’être incarné. Il conçoit à présent les droits de l’homme comme un moyen de se libérer de ce carcan. Il y aurait comme une indignité du corps.

C’est pourquoi, plutôt que de parler de déracinement, à la suite de Simone Weil, je préfère la notion de désincarnation pour qualifier cette tendance de l’homme contemporain à s’identifier, de façon réductrice, à la seule dimension spirituelle de son être – son esprit, son intelligence, sa volonté. Au mépris de son corps et plus généralement de tout ce qui s’impose à sa volonté.

La réduction de notre humanité à notre spiritualité a des conséquences directes sur l’origine et le contenu de nos droits. En 1948, lors de la rédaction de la Déclaration universelle, les droits de l’homme étaient encore le reflet du droit naturel, car fondés sur une compréhension harmonieuse et incarnée de la nature humaine. Aujourd’hui, ils séparent et opposent la volonté au corps pour affirmer la primauté et le pouvoir de l’une sur l’autre. Ce sont les droits-pouvoirs de l’homme dénaturé : le droit de se mutiler, de se tuer, de changer de sexe. L’anthropologie dualiste qui sous-tend les droits de l’esprit contre le corps accompagne parfaitement le développement de l’idéologie transhumaniste.

Au départ, les droits de l’homme sont pourtant d’inspiration chrétienne, comme l’avait rappelé Jean-Paul II. Faut-il les rejeter, alors qu’ils restent une référence pour beaucoup ?

Il est vrai que les droits de l’homme n’auraient pas été concevables en dehors de la civilisation occidentale, héritière de la tradition gréco-latine et chrétienne. En revanche, ce n’est pas parce que les grands philosophes des Lumières ont respiré l’air pur de la chrétienté que leurs idées étaient nécessairement d’inspiration chrétienne.

Quant à savoir s’il faut rejeter les droits de l’homme… certainement pas. Mais il ne faut pas pour autant les accepter en bloc, aveuglément, car il s’agit d’une idéologie complexe, avec des interprétations contradictoires et reposant sur des conceptions alternatives de l’homme. L’enjeu est plutôt de savoir porter un jugement sur les droits de l’homme et leur évolution, ce qui implique de connaître ce qui constitue un véritable droit naturel de l’homme.

Vous semblez légèrement critique sur le personnalisme, qui constitue

un dépassement de la notion d’individus. Pourquoi ?

Le mouvement personnaliste est divers : il n’est donc pas possible de porter un jugement global. J’apprécie son effort pour valoriser la notion de personne, par opposition tant à l’individualisme libéral qu’au collectivisme. Je comprends aussi la nécessité qu’il y a eu au début du siècle dernier, en particulier pour les chrétiens, d’exprimer la vérité de l’homme, dans toutes ses dimensions, face à ces deux idéologies opposées et réductrices.

Dans sa définition, la notion de personne cherche à désigner l’être incarné dans toutes les dimensions de la nature humaine. Elle est donc la notion philosophique qui permet d’exprimer la réalité humaine avec le plus de justesse. Cela étant, si vous demandez à des gens dans la rue s’ils sont un individu ou une personne, ils vous prendront pour un fou. Cette distinction recouvre donc moins une réalité tangible que des conceptions et des tendances comportementales. Elle a une portée limitée, mais elle est utile en philosophie.

Mais il faut constater que l’inspiration personnaliste des années 1930 et 1940, sur laquelle les droits de l’homme d’après-guerre ont, pour partie, été refondés, n’a pas permis d’empêcher leur dérive individualiste. Ce n’est pas faire reproche au personnalisme que de le déplorer.

En outre, j’ai une interrogation plus fondamentale : la pensée personnaliste semble aussi favoriser une certaine confusion. Entre, d’un côté, la dignité ontologique, que chacun partage du seul fait d’être humain, et qui est inconditionnelle. Et de l’autre, une dignité dite opérative qui se définit par les actes de la personne, et qui eux peuvent être plus ou moins dignes de notre qualité d’être humain.

De cette confusion dérive une conception relativiste de la liberté, qui serait toujours « digne » parce qu’exprimant la part spirituelle, et l’humanité de chaque personne. Indépendamment donc de la bonté de l’acte en soi. Dès lors, la moralité des actes dépendrait de la conception toute relative que chacun se fait de sa propre humanité. N’importe quel choix – même contre nature – devient « digne » et donc respectable, s’il est voulu. Car la volonté individuelle devenue l’expression de notre humanité.

Prenons un exemple. À l’Onu, le Comité des droits de l’homme vient de condamner la loi française sur le voile intégral. Alors que la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), elle, l’avait approuvée. Les droits de l’homme ne sont-ils que le reflet de nos grands débats de société (laïcité, islam…) ?

Les droits de l’homme sont le reflet de la société. Ils sont aussi devenus le langage moral partagé universellement. C’est donc sur le terrain des droits de l’homme que les différentes conceptions du monde s’opposent. Sur le port de la burqa comme sur d’autres sujets, les divergences d’appréciation entre les instances internationales montrent que les droits de l’homme peinent à être universels.

Dans les affaires Alfie ou Charlie Gard, on a vu la puissance judiciaire décider de la vie et de la mort de ces enfants… Comment l’expliquer ?

Il est d’abord choquant qu’un pouvoir de vie ou de mort sur des personnes innocentes soit aux mains d’instances politique ou judiciaire. Mais il est plus grave encore que de telles instances se reconnaissent le pouvoir de décider qui est une personne humaine digne de respect. Or l’euthanasie ou l’avortement ne sont rendus possibles que parce qu’ils sont précédés d’une déshumanisation de la personne visée.

Les juridictions, mais aussi les parlements, se sont ainsi conféré le pouvoir de déterminer à partir de quand un être devient humain. Et quand il perd cette humanité. Ce pouvoir résulte directement de la conception dualiste de la vie humaine, qui identifie l’humanité à la volonté. Cela introduit par conséquent une hiérarchisation entre les êtres, selon des degrés d’humanité. Chaque vie est alors jugée humaine, et donc digne, en raison de son animation par l’esprit : le fœtus ne l’est pas encore, le comateux ne l’est plus vraiment.

Encore dépourvu de conscience et de volonté propres, l’être conçu et porté dans le ventre de sa mère n’acquiert de valeur qu’en proportion de la volonté dont il est d’abord l’objet, puis le sujet après sa naissance. Son existence vaut ainsi à la mesure du projet parental que l’adulte est capable de former à son égard, puis à mesure de son propre niveau de conscience, c’est-à-dire d’autonomie. Selon un processus d’individuation progressive qui se poursuit encore longtemps après la naissance. La Cour interaméricaine des droits de l’homme a entériné explicitement cette approche, en déclarant que « la protection du droit à la vie n’est pas absolue (…), mais plutôt graduelle et incrémentale en fonction de son développement ».

La vie biologique deviendrait une vie humaine à mesure du développement de la conscience personnelle. Ainsi, ce n’est plus la vie, mais le niveau de conscience, identifiée à l’esprit, qui aurait seul une valeur en soi. Notre vie, déchue de son humanité, se voit dépourvue de dignité humaine, et par suite privée de droit au respect. Ceci conduit directement à l’acceptation du sacrifice de la vie des êtres, en particulier par l’avortement et l’euthanasie.

Cette évolution est-elle également liée à la conception anglo-saxonne du droit qui prévaut désormais ?

La compréhension des droits de l’homme et de leur contenu a effectivement été influencée par la conception anglo-saxonne du rôle des juges et de la définition de la vie privée.

La CEDH estime que ses juges ont la mission de faire vivre, c’est-à-dire faire évoluer, le contenu des droits de l’homme. Au point parfois de se comporter en « jurislateurs », en créant de nouveaux droits. Dans le même sens, les juges des droits de l’homme adhèrent largement à la conception américaine de la privacy : celle-ci tend à faire de la vie privée le royaume de l’individu, la « sphère privée », aux dépens des devoirs envers la société et de la morale publique. Ce sont là deux ressorts essentiels à la transformation des droits de l’homme.

Saint Augustin disait que « sans le droit, qu’est-ce qui distingue l’État d’une bande de brigands ? » Aujourd’hui, au vu de la dénaturation du droit, faudrait-il changer la formule ?

En réalité, les bandes de brigands ont aussi des règles. Un problème actuel est l’oubli du sens véritable du mot « droit », tant il est réduit à la seule norme posée par les autorités publiques, au droit positif. Or le véritable droit désigne le bien, tandis que la justice recherche le juste. Le véritable droit est déduit du bien désiré, comme on déduit un chemin d’un but à atteindre. Il est le « droit chemin ». Et ce bien n’est autre que ce par quoi la personne accomplit son être, c’est-à-dire accomplit en elle les potentialités de la nature humaine. La justice, quant à elle, rend à chacun ce qui lui est dû. La Bible exprime souvent la complémentarité de ces deux notions. Par exemple, le psaume 89 dit : « Justice et Droit sont l’appui de ton trône, Amour et Vérité marchent devant ta face. »

Actuellement, il existe selon vous une fronde contre la CEDH. En 2012, l’ancien Premier ministre britannique David Cameron avait même parlé d’« activisme » de la Cour…

Il est reproché à la Cour européenne et aux autres instances similaires d’être activistes, et en particulier de promouvoir l’individualisme libertaire, de privilégier les droits sociétaux au dépend des droits sociaux. Mais aussi d’être impuissantes face aux nouvelles menaces liées au retour de régimes autocratiques. Ou encore face aux migrations, à l’islamisme, à la précarité sociale, ou encore à l’écologie. Idéologie et impuissance sont les deux maux actuels des droits de l’homme.

En outre, la Cour européenne n’échappe pas au mouvement populaire de défiance envers les instances de la gouvernance globale, qu’il s’agisse de la gouvernance financière, économique ou morale. Ces instances de Bruxelles, Strasbourg ou New York ont été présentées comme ayant vocation à protéger les peuples des dangers de la politique nationale. Or elles apparaissent aujourd’hui à de nombreuses personnes comme plus dangereuses encore pour les libertés que les démocraties nationales.

L’affaire des crucifix en Italie de 2010 montre-t-elle que cette évolution n’est pas inéluctable ?

Le futur n’est pas écrit d’avance. S’agissant du Conseil de l’Europe et du multilatéralisme en général, il n’a jamais été aussi incertain.

Le revirement de la CEDH, sur la question de la présence de crucifix dans les écoles publiques italiennes, suite à la mobilisation d’une vingtaine d’États et des Églises catholique et orthodoxe, montre qu’il existe des choix, dans l’application des droits de l’homme. Les droits de l’homme n’impliquent pas nécessairement la sécularisation de l’espace public. Il faut se départir de l’illusion progressiste qui voudrait que l’histoire soit le déroulement mécanique d’un processus d’émancipation totale.

L’actuel courant écologiste est-il un antidote au volontarisme juridique que vous dénoncez, dans la mesure où l’homme se trouve aux prises avec des phénomènes qui le dépassent ?

Les hommes ne doivent plus être seulement protégés de la démesure de l’État, mais aussi de celle de la crise écologique, et encore celles de la mondialisation, des migrations massives, de la gouvernance mondiale ou encore du transhumanisme. L’homme doit restaurer un environnement à sa mesure, aussi bien naturel qu’économique, culturel, politique et religieux.

Tout ce qui contribue à incarner l’individu constitue un antidote au volontarisme, au phénomène de dénaturation de l’homme. Cela peut se réaliser sur chaque aspect de la nature humaine : bien sûr, dans le rapport de l’homme à la nature physique, au territoire, mais aussi en le réenracinant au sein d’une famille, d’une terre, d’un peuple, et dans sa relation à Dieu.

C’est pour cette raison que l’écologie véritable ne peut être qu’humaine et intégrale, pour servir le bien de l’homme, c’est-à-dire son accomplissement selon sa nature.